Wie ich schon sagte, es wird alles Mögliche angeboten, es wird dadurch nicht besser, dass ein Markenname drauf steht. Jetzt höre ich wieder das Argument, die sind doch bei Firma XYZ auch nicht doof. Nein sind sie nicht, es mag verschiedene Gründe für die geben, die sind jedoch keine Lösung für diese Diskussion. Was dir wichtig ist, probiere bitte aus und entscheide dann. Ich kann nur über das berichten, was ich herausgefunden habe und das auch jederzeit nachstellen. Für Firmen wäre es geschäftlich gesehen falsch, nicht an zu bieten, was der Markt verlangt oder hergibt. Wie gesagt, mit der Physik kann man nicht diskutieren.Bei mehreren Geräten, die aus der selben Netzleiste gespeist werden sollen, bräuchte es dann aber schon eine ganze Menge Platz, wenn jeweils alle Kabel 20-30 cm auseinander liegen sollen. Denke mal, das ist dann auch der Grund, warum es abgeschirmte Kabel gibt.

Sommer Cable bietet sein Top-Lautsprecherkabel für Highend und Tonstudios, das Quadra Blue, ausschließlich geschirmt an.

HifiundHeimkino.de Forum

Wir freuen uns über deinen Besuch! Registriere Dich kostenlos, tausche Dich mit anderen Mitgliedern über Deine Erfahrungen aus und gebt Euch gegenseitig Tips.

Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.

Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.

Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.

Ein ultimatives, aber bezahlbares Netzkabel für den Verstärker?

- Ersteller Käbele

- Erstellt am

highvoltage

Active Member

Ausschließlich Marketing? Genau aus dem Grund, eben gerade weil man Physik nicht in Abrede stellen kann, schwirren für meinen Geschmack dann tatsächlich doch bissi arg viele "Fliegen um die Sch..." Letztendlich wäre auch noch die Mehrheit der Highend-Netzleisten betroffen, die sind meistens ebenfalls geschirmt. Und von ihrer grundsätzlichen Funktionsweise her (darin verbaute Netzfilter mal außen vor) nichts anderes.Nein sind sie nicht, es mag verschiedene Gründe für die geben, die sind jedoch keine Lösung für diese Diskussion. berichten, was ich herausgefunden habe und das auch jederzeit nachstellen. Für Firmen wäre es geschäftlich gesehen falsch, nicht an zu bieten, was der Markt verlangt oder hergibt. Wie gesagt, mit der Physik kann man nicht diskutieren.

Auch Tests müssten in diesem Fall verkehrt liegen, wenn es nicht tatsächlich auch physikalische Hintergründe gäbe

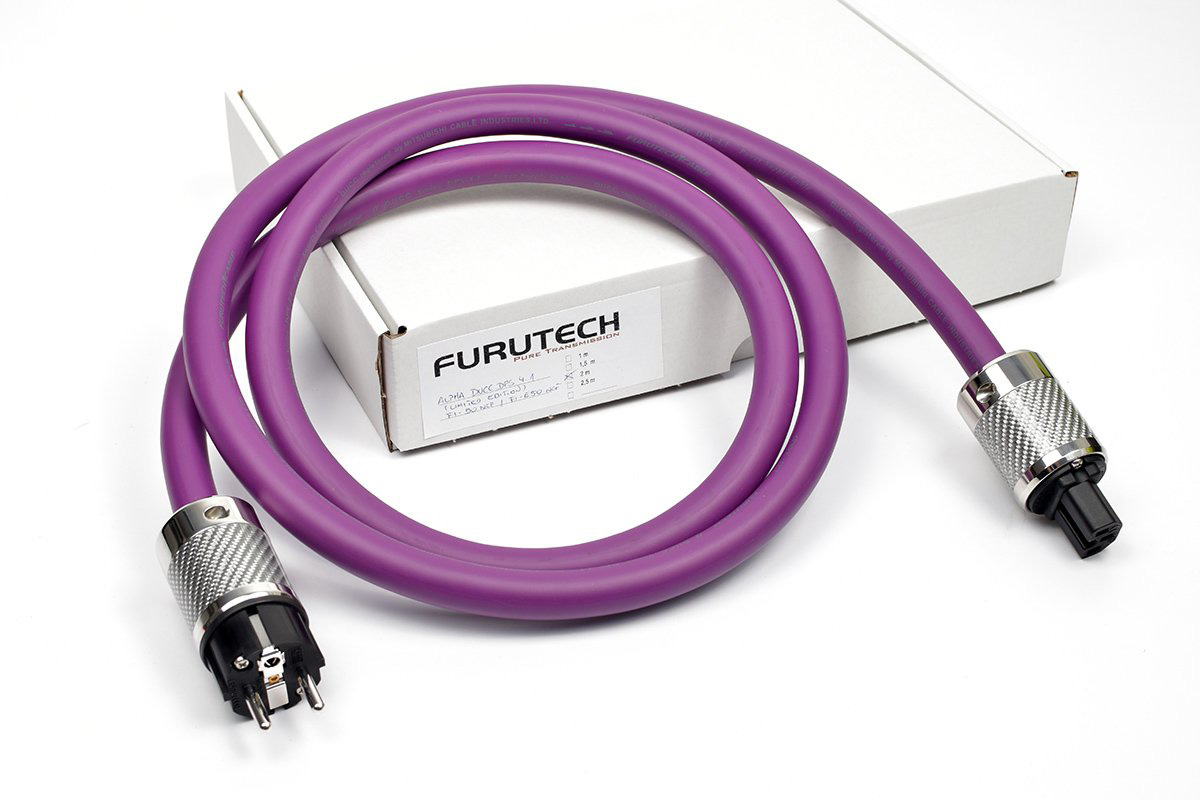

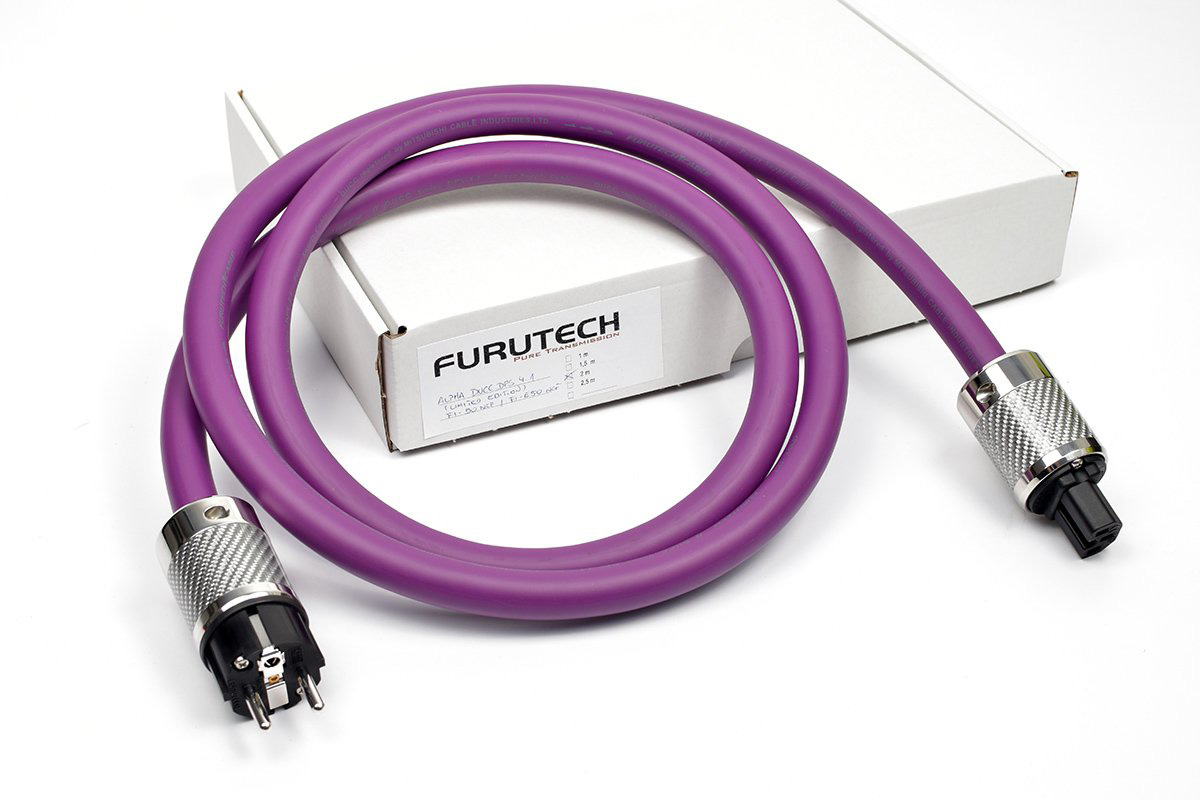

Test Stromkabel Furutech DPS 4.1: bester Klang von der Rolle - LowBeats

Betrachtet man sich den Markt der Stromkabel, kann einem schnell schwindelig werden – so groß ist da

Für Kabelhersteller wäre es darüber hinaus deutlich preiswerter, auf den hohen Fertigungsaufwand einer Schirmung zu verzichten und statt dessen dann genau deine Argumentation marketingtechnisch aufzugreifen. Denn ganz konkrete Erwartungen seitens des Marktes, was den technischen Aufbau von Kabeln anbelangt, kommen eigentlich eher aus der professionellen Ecke (Tonstudios etc...) Vor diesem Hintergrund gibt mir auch der Hinweis von Gerhard mit dem geschirmten Lautsprecherkabel von SC zu denken, denn deren Kerngeschäft liegt genau hier in der Profi-Schiene.

Aber um wieder auf das Thema Stromkabel zurück zu kommen: Bei so gut wie allen Geräteherstellern befinden sich die Anschlussbuchsen für die Signalverbindungen sehr dicht, in unmittelbarer Nähe zum Stromanschluss. Bereits hier fehlt mir ein wenig die Phantasie, wie man die 30 cm Abstand realisieren soll. Zumindest die empfindlichen Signalkabel können daher praktisch unmöglich ohne Schirmung auskommen. Da ist es Standard. Und auch da sprechen wir über einen stromdurchflossenen Leiter. Aber genau den, der final das empfindliche Audiosignal in modulierter Form beinhaltet.

Ja, möglich das auch Tests falsch liegen, ich habe mein Urteil noch nie Tests überlassen, sondern alles selbst überprüft. Tests sind Marketinginstrumente, das war schon zur Blüte der großen Hifi-Zeitschriften so und wird jetzt mit social-medida-marketing noch weniger nachvollziehbar.Ausschließlich Marketing? Genau aus dem Grund, eben gerade weil man Physik nicht in Abrede stellen kann, schwirren für meinen Geschmack dann tatsächlich doch bissi arg viele "Fliegen um die Sch..." Letztendlich wäre auch noch die Mehrheit der Highend-Netzleisten betroffen, die sind meistens ebenfalls geschirmt. Und von ihrer grundsätzlichen Funktionsweise her (darin verbaute Netzfilter mal außen vor) nichts anderes.

Auch Tests müssten in diesem Fall verkehrt liegen, wenn es nicht tatsächlich auch physikalische Hintergründe gäbe

Test Stromkabel Furutech DPS 4.1: bester Klang von der Rolle - LowBeats

Betrachtet man sich den Markt der Stromkabel, kann einem schnell schwindelig werden – so groß ist dawww.lowbeats.de

Für Kabelhersteller wäre es darüber hinaus deutlich preiswerter, auf den hohen Fertigungsaufwand einer Schirmung zu verzichten und statt dessen dann genau deine Argumentation marketingtechnisch aufzugreifen. Denn ganz konkrete Erwartungen seitens des Marktes, was den technischen Aufbau von Kabeln anbelangt, kommen eigentlich eher aus der professionellen Ecke (Tonstudios etc...) Vor diesem Hintergrund gibt mir auch der Hinweis von Gerhard mit dem geschirmten Lautsprecherkabel von SC zu denken, denn deren Kerngeschäft liegt genau hier in der Profi-Schiene.

Aber um wieder auf das Thema Stromkabel zurück zu kommen: Bei so gut wie allen Geräteherstellern befinden sich die Anschlussbuchsen für die Signalverbindungen sehr dicht, in unmittelbarer Nähe zum Stromanschluss. Bereits hier fehlt mir ein wenig die Phantasie, wie man die 30 cm Abstand realisieren soll. Zumindest die empfindlichen Signalkabel können daher praktisch unmöglich ohne Schirmung auskommen. Da ist es Standard. Und auch da sprechen wir über einen stromdurchflossenen Leiter. Aber genau den, der final das empfindliche Audiosignal in modulierter Form beinhaltet.

Ich weiß für mich, wie sich geschirmte LS- und Stromkabel klanglich auswirken, habe ich in meiner vierzigjährigen Laufbahn zigfach getestet. Ich sage für mich, weil ich weiß auch, dass es eine Klang-Philosophie gibt, die diesen "gebremsten Sound" mag, wie ich den empfinde, diejenigen empfinden den als rein und klar. Diese Philosophie vertreten nicht nur Anwender sondern auch Hersteller, ist deren Sache, mir fehlt da die Spielfreude. Jedenfalls dürfte eher diese Fraktion zu den geschirmten Kabeln tendieren. Diesen Unterschied nachvollziehbar machen, kann man nur in einem Hörvergleich mit einem exakt nachvollziehbarem labormäßigen Aufbau. Diese Möglichkeit hatte ich in meinem Hifi-Studio und inzwischen in meinem Tonstudio. Deshalb höre ich hier auf zu diskutieren. Ich bleibe bei der für mich nachvollziehbaren Physik, siehe Videos, und dem was sich für mich besser anhört.

Im übrigen hatte ich schon erwähnt bei den hochohmigen Verbindungen unbedingt nicht auf Abschirmung zu verzichten (außer möglicher Weise bei symmetrischer Schaltung). Warum gibt es da einen Unterschied? Da fließen keine großen Ströme, das Signal ist schwach und das umgebende elektromagnetische Feld auch sehr klein und deshalb anfällig für Störeinflüsse, die dann auch weiter mit verstärkt werden.

Ich bin gut damit gefahren immer wieder selbst zu testen, die Physik zu Rate zu ziehen und keinen Hifi-Philosophien an zu hängen.

So möge jeder selbst herausfinden, welches Ziel ihn reizt, frei nach Goethe:

"Den Sinnen hast du dann zu trauen,

Kein Falsches lassen sie dich schauen

Wenn dein Verstand dich wach erhält."

dsp-watcher

Active Member

Sehr erfrischend, wie ihr hier alle miteinander diskutiert, insbesondere bei einem solchen Thema, finde ich toll

Anderorts wären sicher schon längst wieder die Fetzen geflogen, hier nicht. Genau so soll es sein

Anderorts wären sicher schon längst wieder die Fetzen geflogen, hier nicht. Genau so soll es sein  Bestimmt auch deshalb, weil alle verstanden haben: Physik und Anhören gehört immer zusammen.

Bestimmt auch deshalb, weil alle verstanden haben: Physik und Anhören gehört immer zusammen.

Was die Hersteller anbelangt, so glaube ich, sind sich die Entwickler da manchmal selbst uneins. Ich erinnere nur an den Faden (glaub da ging es um Lautsprecherkabel, jedenfalls um Induktivität, wo ein physikalisches Statement vom Inakustik-Entwickler veröffentlicht wurde, flankiert mit extrem viel Verweise auf unterschiedlichste Messungen, Formeln etc... etc..., mit dem abschließenden Hinweis, dass man sich durchaus darüber im klaren ist, dass nicht jeder Hersteller die Fakten in den selben Kontext setzen würde.

Wenn also versierte Entwickler, deren täglich Brot die Physik ist, nicht einheitlich die selben Schlüsse ziehen, somit dann auch unterschiedliche Konzepte auf den Markt bringen: Wie soll dann erst eine einheitliche Endverbraucher-Meinung entstehen., wie etwa "Zucker schmeckt süß" und "Salz schmeckt salzig"?

Grundsätzlich klar ist hingegen: Hersteller haben immer genau zwei Optionen:

Entweder: Produkte mit einem allgemein maximal hohen Nutzwert zu produzieren

Oder: Produkte mit einem individuell hohen Nutzwert zu produzieren

Ich für meinen Teil (steinigt mich, wenn ihr wollt ), konnte mit meinen Zwei Ohren bisher noch keinen Unterschied bei Stromkabeln zwischen geschirmt und ungeschirmt heraushören. Bin da aber auch sicher kein allgemeiner Maßstab.

), konnte mit meinen Zwei Ohren bisher noch keinen Unterschied bei Stromkabeln zwischen geschirmt und ungeschirmt heraushören. Bin da aber auch sicher kein allgemeiner Maßstab.

Dass durch eine Abschirmung Leistung verloren gehen kann, leuchtet mir ein, denn deren Einfluss auf das Magnetfeld ist ja völlig unstreitig. Ebenso wie die Tatsache, dass geschirmte Netzkabel weniger negativen Einfluss auf in der Nähe liegende Signalkabel haben.

Auf der anderen Seite kommt es aber bestimmt auch darauf an, wie viel ein Gerät denn individuell tatsächlich benötigt und am Ende dann überhaupt noch von dem verwerten kann, was über ein Stromkabel ankommt. Quellgeräte und Class D- Verstärker sicher deutlich weniger, als Mono-Endstufenblöcke mit Monstertrafos.

Ebenfalls ein nicht uninteressanter Aspekt. Denn je stärker das Magnetfeld um das Stromkabel herum ist, desto besser muss dann auch die Schirmung der Signalkabel sein. OT: Übrigens genau aus diesem Grund bin ich nach wie vor ein Fan vom guten, alten Toslink. Auch wenn deren Bandbreite begrenzt ist und die Dinger recht anfällig für Jitter sind.

Anderorts wären sicher schon längst wieder die Fetzen geflogen, hier nicht. Genau so soll es sein

Anderorts wären sicher schon längst wieder die Fetzen geflogen, hier nicht. Genau so soll es sein  Bestimmt auch deshalb, weil alle verstanden haben: Physik und Anhören gehört immer zusammen.

Bestimmt auch deshalb, weil alle verstanden haben: Physik und Anhören gehört immer zusammen.Was die Hersteller anbelangt, so glaube ich, sind sich die Entwickler da manchmal selbst uneins. Ich erinnere nur an den Faden (glaub da ging es um Lautsprecherkabel, jedenfalls um Induktivität, wo ein physikalisches Statement vom Inakustik-Entwickler veröffentlicht wurde, flankiert mit extrem viel Verweise auf unterschiedlichste Messungen, Formeln etc... etc..., mit dem abschließenden Hinweis, dass man sich durchaus darüber im klaren ist, dass nicht jeder Hersteller die Fakten in den selben Kontext setzen würde.

Wenn also versierte Entwickler, deren täglich Brot die Physik ist, nicht einheitlich die selben Schlüsse ziehen, somit dann auch unterschiedliche Konzepte auf den Markt bringen: Wie soll dann erst eine einheitliche Endverbraucher-Meinung entstehen., wie etwa "Zucker schmeckt süß" und "Salz schmeckt salzig"?

Grundsätzlich klar ist hingegen: Hersteller haben immer genau zwei Optionen:

Entweder: Produkte mit einem allgemein maximal hohen Nutzwert zu produzieren

Oder: Produkte mit einem individuell hohen Nutzwert zu produzieren

Ich für meinen Teil (steinigt mich, wenn ihr wollt

), konnte mit meinen Zwei Ohren bisher noch keinen Unterschied bei Stromkabeln zwischen geschirmt und ungeschirmt heraushören. Bin da aber auch sicher kein allgemeiner Maßstab.

), konnte mit meinen Zwei Ohren bisher noch keinen Unterschied bei Stromkabeln zwischen geschirmt und ungeschirmt heraushören. Bin da aber auch sicher kein allgemeiner Maßstab.Dass durch eine Abschirmung Leistung verloren gehen kann, leuchtet mir ein, denn deren Einfluss auf das Magnetfeld ist ja völlig unstreitig. Ebenso wie die Tatsache, dass geschirmte Netzkabel weniger negativen Einfluss auf in der Nähe liegende Signalkabel haben.

Auf der anderen Seite kommt es aber bestimmt auch darauf an, wie viel ein Gerät denn individuell tatsächlich benötigt und am Ende dann überhaupt noch von dem verwerten kann, was über ein Stromkabel ankommt. Quellgeräte und Class D- Verstärker sicher deutlich weniger, als Mono-Endstufenblöcke mit Monstertrafos.

Bei so gut wie allen Geräteherstellern befinden sich die Anschlussbuchsen für die Signalverbindungen sehr dicht, in unmittelbarer Nähe zum Stromanschluss. Bereits hier fehlt mir ein wenig die Phantasie, wie man die 30 cm Abstand realisieren soll. Zumindest die empfindlichen Signalkabel können daher praktisch unmöglich ohne Schirmung auskommen. Da ist es Standard. Und auch da sprechen wir über einen stromdurchflossenen Leiter. Aber genau den, der final das empfindliche Audiosignal in modulierter Form beinhaltet.

Ebenfalls ein nicht uninteressanter Aspekt. Denn je stärker das Magnetfeld um das Stromkabel herum ist, desto besser muss dann auch die Schirmung der Signalkabel sein. OT: Übrigens genau aus diesem Grund bin ich nach wie vor ein Fan vom guten, alten Toslink. Auch wenn deren Bandbreite begrenzt ist und die Dinger recht anfällig für Jitter sind.

Habe noch ein Interessantes Video gefunden, weicht zwar vom ursprünglichen Tema Netzkabel etwas ab, es geht aber um "sauberen" Strom. Ich empfehle auch die Kommentare unter dem Video sich rein zu ziehen. Interessante Aspekte werden da ausgetauscht, unter Anderem finde ich meine Gedanken aber auch andere dort vertreten.

Zum Ende des Videos gibt es Klangbeispiele, bei denen ich einen Unterschied hören kann. Der wäre mir aber die finanzielle Investition für den original "Stromtank" nicht wert. Für Leute, die schon high-endige zig tausend Euro in ihre Anlage gesteckt haben, sieht das vielleicht anders aus. Ich könnte mir aber vorstellen so etwas selbst zu bauen.

Zum Ende des Videos gibt es Klangbeispiele, bei denen ich einen Unterschied hören kann. Der wäre mir aber die finanzielle Investition für den original "Stromtank" nicht wert. Für Leute, die schon high-endige zig tausend Euro in ihre Anlage gesteckt haben, sieht das vielleicht anders aus. Ich könnte mir aber vorstellen so etwas selbst zu bauen.

highvoltage

Active Member

Könnte wirklich OT sein, so lange aber noch nicht gemeckert wird, häng ich mich mal dran

Zunächst: Klangvergleiche auf diesem Wege haben für mich etwas von "Spiel mir am Telefon mal vor, wie deine neuen Boxen klingen" Ein Download der Datei wäre ein Weg. Aber was mich wirklich stutzig gemacht hat: Hörbeispiel 1 klingt für mich, als ob eine übersteuerte Aufnahme anschließend runtergepegelt wurde.

Ein Download der Datei wäre ein Weg. Aber was mich wirklich stutzig gemacht hat: Hörbeispiel 1 klingt für mich, als ob eine übersteuerte Aufnahme anschließend runtergepegelt wurde.

Abweichungen von den 50 Hz Netzfrequenz würden das Audiosignal immer dann beeinflussen, wenn nicht ausreichend stabilisiert wird. In den Kommentaren wird ja schon völlig richtig angesprochen, dass die Versorger hiergegen Maßnahmen ergreifen, auch gibt es darüber hinaus Maximaltoleranzen, die sie gewährleisten müssen. Nun ist es natürlich tatsächlich so, dass es unzählige Störeinflüsse gibt, so wie es im Video angesprochen wurde. Aber da sollten wir zunächst mal trennen zwischen dem, was am Gebäude ankommt (was im Hoheitsbereich des Versorgers liegt) und allem anderen hinter dem Stromzähler im Gebäude. Die Qualität des vom Versorger angelieferten Strom ist meistens deutlich besser als das, was aus der Steckdose rauskommt, weil hausintern unzählige Störkomponenten hinzu kommen (können), so wie ebenfalls im Video korrekt angesprochen.

Doch selbst dann sollte ein gutes Netzteil in einem Gerät in der Lage sein, diese relativ geringen (verbleibenden) Abweichungen vom 50 Hz-Sinus auszugleichen, ebenso wie EMI/RFI. Insbesondere heutzutage, wo digital geregelte Schaltnetzteile von sehr hoher Qualität in immer mehr HighEnd-Geräten Einzug halten, Aber das ist eine völlig andere Sache, geräteindividuell und geht noch viel mehr am Thema vorbei.

Was in meinen Augen den meisten Sinn macht: Erst mal den eigenen Status Quo ermitteln.

50 Hz-Abweichung: Zum Beispiel so was an die Steckdose hängen: https://www.ebay.de/itm/204273516756?hash=item2f8fa680d4:g:gEQAAOSw~6FkD9ns&amdata=enc:AQAIAAAA0Hq2cEmeO5C0Q0l7zBCnPlzXjLeJexvTmHUXin2/62xBVcXeU7rp1vEKuqxOEIGdhV93M4/nK4wKNO+R0V6vl0NiiPrJSGsALFZpS2hIofr29MwYpdD4aZ2yewccGnt48ie/yB3H7hoxBzflhuj5acB2lILxRvUVLQMYlpZm1YN67H+KOlpiAS7dJ9nsnblxS3yJ45XuJCFIbm2/UNOiTiWsjR8Hd9hsxfNRRjb1UALYCnWxUC+V/J8H5bVoNdmpvuOMRMcHmfevch//YAKA01w=|tkp:Bk9SR5yI_Mz3YQ

EMI/RFI- Störungen: Mit einer Methode, die gleichzeitig auch offenbart, wie gut das Netzteil im Gerät arbeitet: Ohne Audiosignal den Lautstärkeregler bis zum Anschlag aufdrehen und an den Boxen lauschen, was rauskommt.

Wenn es dann tatsächlich Not tut, lässt sich die Spannung etwa mit dem Hochstromfilter "Titan" von Isotec stabilisieren. Der bietet dann auch ausreichend Power für Endstufen und filtert obendrein alles raus, was an Störungen aus der Steckdose kommt. Meine persönliche bisherige Erfahrung ist allerdings, dass selbst in Altbauten der Strom bei weitem nicht so stark verschmutzt ist, wie es die Hersteller von Stromreinigern etc. als Schreckgespenst an die Wand nageln. Man darf ja nie vergessen: sie leben vom Verkauf ihrer Geräte. Und die Hersteller der Hifi-Geräte müssen das Szenario der Stromverschmutzung ja ebenfalls bei der Entwicklung ihrer Netzteile berücksichtigen.

Aber da wir ja von High End sprechen, darf hierbei unter Berücksichtigung seiner eigenen finanziellen Schmerzgrenze letztendlich jeder so weit gehen, wie er mag.

Habe die Kommentare nur kurz überflogen: Wo stand da was zum Thema Klangbeeinflussung durch Schirmung?

Zunächst: Klangvergleiche auf diesem Wege haben für mich etwas von "Spiel mir am Telefon mal vor, wie deine neuen Boxen klingen"

Ein Download der Datei wäre ein Weg. Aber was mich wirklich stutzig gemacht hat: Hörbeispiel 1 klingt für mich, als ob eine übersteuerte Aufnahme anschließend runtergepegelt wurde.

Ein Download der Datei wäre ein Weg. Aber was mich wirklich stutzig gemacht hat: Hörbeispiel 1 klingt für mich, als ob eine übersteuerte Aufnahme anschließend runtergepegelt wurde.Abweichungen von den 50 Hz Netzfrequenz würden das Audiosignal immer dann beeinflussen, wenn nicht ausreichend stabilisiert wird. In den Kommentaren wird ja schon völlig richtig angesprochen, dass die Versorger hiergegen Maßnahmen ergreifen, auch gibt es darüber hinaus Maximaltoleranzen, die sie gewährleisten müssen. Nun ist es natürlich tatsächlich so, dass es unzählige Störeinflüsse gibt, so wie es im Video angesprochen wurde. Aber da sollten wir zunächst mal trennen zwischen dem, was am Gebäude ankommt (was im Hoheitsbereich des Versorgers liegt) und allem anderen hinter dem Stromzähler im Gebäude. Die Qualität des vom Versorger angelieferten Strom ist meistens deutlich besser als das, was aus der Steckdose rauskommt, weil hausintern unzählige Störkomponenten hinzu kommen (können), so wie ebenfalls im Video korrekt angesprochen.

Doch selbst dann sollte ein gutes Netzteil in einem Gerät in der Lage sein, diese relativ geringen (verbleibenden) Abweichungen vom 50 Hz-Sinus auszugleichen, ebenso wie EMI/RFI. Insbesondere heutzutage, wo digital geregelte Schaltnetzteile von sehr hoher Qualität in immer mehr HighEnd-Geräten Einzug halten, Aber das ist eine völlig andere Sache, geräteindividuell und geht noch viel mehr am Thema vorbei.

Was in meinen Augen den meisten Sinn macht: Erst mal den eigenen Status Quo ermitteln.

50 Hz-Abweichung: Zum Beispiel so was an die Steckdose hängen: https://www.ebay.de/itm/204273516756?hash=item2f8fa680d4:g:gEQAAOSw~6FkD9ns&amdata=enc:AQAIAAAA0Hq2cEmeO5C0Q0l7zBCnPlzXjLeJexvTmHUXin2/62xBVcXeU7rp1vEKuqxOEIGdhV93M4/nK4wKNO+R0V6vl0NiiPrJSGsALFZpS2hIofr29MwYpdD4aZ2yewccGnt48ie/yB3H7hoxBzflhuj5acB2lILxRvUVLQMYlpZm1YN67H+KOlpiAS7dJ9nsnblxS3yJ45XuJCFIbm2/UNOiTiWsjR8Hd9hsxfNRRjb1UALYCnWxUC+V/J8H5bVoNdmpvuOMRMcHmfevch//YAKA01w=|tkp:Bk9SR5yI_Mz3YQ

EMI/RFI- Störungen: Mit einer Methode, die gleichzeitig auch offenbart, wie gut das Netzteil im Gerät arbeitet: Ohne Audiosignal den Lautstärkeregler bis zum Anschlag aufdrehen und an den Boxen lauschen, was rauskommt.

Wenn es dann tatsächlich Not tut, lässt sich die Spannung etwa mit dem Hochstromfilter "Titan" von Isotec stabilisieren. Der bietet dann auch ausreichend Power für Endstufen und filtert obendrein alles raus, was an Störungen aus der Steckdose kommt. Meine persönliche bisherige Erfahrung ist allerdings, dass selbst in Altbauten der Strom bei weitem nicht so stark verschmutzt ist, wie es die Hersteller von Stromreinigern etc. als Schreckgespenst an die Wand nageln. Man darf ja nie vergessen: sie leben vom Verkauf ihrer Geräte. Und die Hersteller der Hifi-Geräte müssen das Szenario der Stromverschmutzung ja ebenfalls bei der Entwicklung ihrer Netzteile berücksichtigen.

Aber da wir ja von High End sprechen, darf hierbei unter Berücksichtigung seiner eigenen finanziellen Schmerzgrenze letztendlich jeder so weit gehen, wie er mag.

unter Anderem finde ich meine Gedanken aber auch andere dort vertreten.

Habe die Kommentare nur kurz überflogen: Wo stand da was zum Thema Klangbeeinflussung durch Schirmung?

Zuletzt bearbeitet:

Es geht hier nicht um die Schirmung, sondern um sauberen Strom, was ja einige durch abgeschirmte Kabel erreichen wollen. Man könnte dieses hier als Alternative verstehen. Der Aufwand ist natürlich um einiges größer. Eine Speisung der Anlage aus Akkus sollte frei sein von "Stromverschmutzung", so es die denn gibt. Den Einfluss von Einstrahlung ohne Schirm halte ich ja ohnehin für weniger schädlich denn die dadurch verursachte Behinderung des Energieflusses.Habe die Kommentare nur kurz überflogen: Wo stand da was zum Thema Klangbeeinflussung durch Schirmung?

Netztfrequenzschwankungen wird von einigen Kommentaren unter dem Video auch widerlegt und gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass für eine saubere Stromversorgung die Netzteile zuständig sind. Eine Qualität, die ich von hochwertigen (Highend-) Geräten erwarte.

Dennoch höre ich einen Unterschied, den du als Lautstärkeunterschied beschreibst. The Soundphile sagt jedoch es gibt gemessen keinen Peglunterschied. Für mich ist der Unterschied einer in Dynamik und Feinauflösung, und das ist für mich auch plausibel, denn es steht durch den Akku ungebremst Leistung zur Verfügung, so klingt es auch, ungebremst.

Es gibt ja auch einige highendige Geräte, die eine eingebaute Akkupufferung haben.

In Bezug zum ursprünglichen Topik will ich aufzeigen, dass das Thema Stromversorgung doch etwas komplexer ist, als der Einsatz eines Stückes hochwertigen Netzkabels.

Man müsste mal hören, was passiert, wenn man den Stromtank leer fährt, denn der ist ja laut Beschreibung während des Betriebes vom Netz getrennt. Ist wahrscheinlich mit Endstufen dran kein langes Vergnügen. Ich halte den Stromtank für mich ja zu teuer, aber gemessen an teuren Netzleitungen, das Stück für um die tausend Euro, kann man eine akkugepufferte Stromversorgung leicht aufbauen. Leuchtet mir jedenfalls mehr ein wie der ganze Kabel-Firlefanz.

Käbele

Well-Known Member

Ist meinerseits aber sicher auch etwas missverständlich rüber gekommen. Meine Idee eines ultimativen Stromkabels geht eher in die Richtung von dem, was Thomas beschrieben hat: Als Bestandteil eines Hifi-Gerätes an sich so hochwertig wie möglich, aber nicht als Problemlöser. Das sind für mich zwei völlig verschiedene Dinge, auch wenn beides miteinander in Berührung kommt.In Bezug zum ursprünglichen Topik will ich aufzeigen, dass das Thema Stromversorgung doch etwas komplexer ist, als der Einsatz eines Stückes hochwertigen Netzkabels.

Man müsste mal hören, was passiert, wenn man den Stromtank leer fährt, denn der ist ja laut Beschreibung während des Betriebes vom Netz getrennt. Ist wahrscheinlich mit Endstufen dran kein langes Vergnügen. Ich halte den Stromtank für mich ja zu teuer, aber gemessen an teuren Netzleitungen, das Stück für um die tausend Euro, kann man eine akkugepufferte Stromversorgung leicht aufbauen. Leuchtet mir jedenfalls mehr ein wie der ganze Kabel-Firlefanz.

Die Akku-Puffer Geschichte fand ich persönlich interessant, und die ist im Zuge der zunehmenden Verbreitung von Fotovoltaik und Akkuspeicher nicht so abwegig. Was die Netzkabel anbelangt, so habe ich Glück, meine Beipackkabel lassen meine Anlage gut klingen, habe keine besseren gefunden. Wenn ich selbst konfektionieren müsste, würde ich hochwertige Markenstecker nehmen und normales Netzkabel 1,5 mm² (sauerstofffrei sind die Kabel heute alle), Aderendhülsen verpressen und die Schrauben der Stecker richtig "anknallen". (Wenn man Stecker mit Inbus findet, ist das auch von Vorteil, weiß nicht ob es sowas gibt, meine Lautsprecher-Bananas haben das.) Wenn ich einen (Elektro-) Betrieb finden würde, der Punktverschweißen kann, wäre das die beste Lösung. Den Unterschied habe ich mehrfach gehört.Ist meinerseits aber sicher auch etwas missverständlich rüber gekommen. Meine Idee eines ultimativen Stromkabels geht eher in die Richtung von dem, was Thomas beschrieben hat: Als Bestandteil eines Hifi-Gerätes an sich so hochwertig wie möglich, aber nicht als Problemlöser. Das sind für mich zwei völlig verschiedene Dinge, auch wenn beides miteinander in Berührung kommt.

Hörmalhin

Active Member

Hallo Freunde des gepflegten Stroms und der ultimativen Netzkabel,

da das Thema Schirmung ( und ein möglicher Einfluss auf den Klang) hier ja schon diskutiert wurde: Was ist eigentlich hiervon zu halten?

www.tci-deutschland.de

www.tci-deutschland.de

Soll ohne Geflechtummantelung selbstschirmend und induktionsfrei sein. Für eine verseilte Konstruktion und versilbertes CU scheint mir auch der Preis noch ganz okay zu sein. Lediglich der Stromstecker erinnert mich ein wenig an Fernostware aus der Bucht.

da das Thema Schirmung ( und ein möglicher Einfluss auf den Klang) hier ja schon diskutiert wurde: Was ist eigentlich hiervon zu halten?

TCI Deutschland: Emerald Constrictor

Soll ohne Geflechtummantelung selbstschirmend und induktionsfrei sein. Für eine verseilte Konstruktion und versilbertes CU scheint mir auch der Preis noch ganz okay zu sein. Lediglich der Stromstecker erinnert mich ein wenig an Fernostware aus der Bucht.

Liest sich erstmal gut, würde mich mal interessieren, im Vergleich mit meinen zu hören.Hallo Freunde des gepflegten Stroms und der ultimativen Netzkabel,

da das Thema Schirmung ( und ein möglicher Einfluss auf den Klang) hier ja schon diskutiert wurde: Was ist eigentlich hiervon zu halten?TCI Deutschland: Emerald Constrictor

www.tci-deutschland.de

Soll ohne Geflechtummantelung selbstschirmend und induktionsfrei sein. Für eine verseilte Konstruktion und versilbertes CU scheint mir auch der Preis noch ganz okay zu sein. Lediglich der Stromstecker erinnert mich ein wenig an Fernostware aus der Bucht.

soundrealist

Well-Known Member

Ah,okay. Wieder was dazu gelernt. Aber warum ist Silberlot da nicht zulässig? Wird die Kontaktstelle im Betrieb zu warm? Oder aus Stabilitätsgründen?In der industriellen Fertigung können Stecker und Kabel auch geschweißt sein, aber keinesfalls gelötet. Für die manuelle Herstellung ist das Krimpen mit Aderendfülsen vorgeschrieben.

Da sind wir schon zwei. Leider wird über die Stecker nicht all zu viel offenbart.Liest sich erstmal gut, würde mich mal interessieren, im Vergleich mit meinen zu hören.

Mit dem Material des Lots hat es nichts zu tun. Gelötete Kabelenden, die dann verschraubt werden, sind nicht wirklich fest an zu ziehen, zumindest bleibst es nicht fest, und dann besteht die Gefahr des Schmorens. Von der Autoelektrik weiß ich, dass die Kabel immer gekrimmt sein sollen, weil gelötete durch die ständige Vibration im Auto brechen. Lötstellen bilden einen galvanischen Übergang (-swiderstand), der dürfte bei der immerhin 230 V hohen Netzspannung und hohem Strom keine Rolle spielen. Gelötete Lautsprecherstecker (sowie auch vergoldete) klingen aus diesem Grund schlechter. Seit Ende der 1980er Jahre hat der Vergoldungswahn überhand genommen, was an der einen Stelle (bei hochohmigen Verbindungen) von Vorteil ist, hat anderer Stelle nichts zu suchen. Was Laien sich mitunter zusammenspinnen, ist halt öfter auch mal Unsinn, aber sie finden es schick und wertig aussehend, und dann produziert die Industrie, was der Mark wünscht. Um der Diskussion darüber aus dem Wege zu gehen, hat mein Hersteller z. B. die äußeren Kappen der Lautsprecherbuchsen vergoldet, die wirklich leitenden Teile aber weiterhin aus dem bewährten Material gefertigt. Wenn ein Hersteller so konsequent auf Klang setzt und auch noch Netzkabel mitliefert, zu denen ich bei meinen Vergleichen keine besseren gefunden habe, dürfte es schwer werden.Ah,okay. Wieder was dazu gelernt. Aber warum ist Silberlot da nicht zulässig? Wird die Kontaktstelle im Betrieb zu warm? Oder aus Stabilitätsgründen?

soundrealist

Well-Known Member

Die Sache mit der Vergoldung hat tatsächlich einen physikalischen Hintergrund, denn reines CU läuft in Verbindung mit Sauerstoff an, was hier einen unerwünschten Übergangswiderstand verursacht.Seit Ende der 1980er Jahre hat der Vergoldungswahn überhand genommen, was an der einen Stelle (bei hochohmigen Verbindungen) von Vorteil ist, hat anderer Stelle nichts zu suchen. Was Laien sich mitunter zusammenspinnen, ist halt öfter auch mal Unsinn, aber sie finden es schick und wertig aussehend, und dann produziert die Industrie, was der Mark wünscht.

Nach Silber und Kupfer ist Gold der drittbeste Leiter, der aber nicht anläuft. Nachteil: Gold hält auf Kupfer nicht, weshalb unter die Vergoldung erst mal ein Träger drunter muss, der dann aber wiederum eher suboptimal leitet. Daher greifen einige Hersteller dann direkt lieber zu Rhodium. Das leitet zwar nicht so gut wie Gold,, kommt aber ohne Trägermetall aus. Ich persönlich mag Rhodium auch deshalb lieber, weil es härter ist und sich somit auch nicht ganz so schnell abwetzt. Aber stimmt schon: Gold sieht halt erst mal viel schicker und teurer aus, Endkunden machen sich über solche Dinge (leider) viel zu selten selten einen Kopf.

Gelötete Lautsprecherstecker (sowie auch vergoldete) klingen aus diesem Grund schlechter.

Auch dann, wenn ein Silberlot mit höchstem Reinheitsgrad verwendet wird? Mein Gedanke: Lötzinn verklettet sich in der Molekularstruktur, während selbst die beste gepresste Verbindung lediglich immer "nur" aufliegt. Der grundsätzlich limitierende Faktor ist bei Lötzinn letztendlich das Zeugs, was da sonst noch so drin ist bzw. mit drin sein muss, um es mit einem Lötkolben überhaupt verflüssigen zu können. Jetzt, wo ich gerade etwas genauer darüber nachdenke: Klar, ab einer gewissen Konzentration kann das theoretisch mehr versauen, als eine nicht vorhandene Verklettung. Somit stellt sich mir die Frage: Was also ist beim reinsten Silberlot beigemischt und in welcher Konzentration?

Ich sehe das eigentlich genau so, vielleicht noch zur Ergänzung, bei der Vergoldung (aber auch anderer Veredlung) entsteht ein Übergangswiderstand, der bei hochohmigen Verbindungen zwischen Vor-Endstufe und an den Verstärkereingängen (ca. 20 KΩ bis 100 KΩ) keine Rolle spielt, und der Vorteil, nicht zu korrodieren, überwiegt. Bei Lautsprecheranschlüssen, ca. 4 bis 8 Ω, ist es umgekehrt.Die Sache mit der Vergoldung hat tatsächlich einen physikalischen Hintergrund, denn reines CU läuft in Verbindung mit Sauerstoff an, was hier einen unerwünschten Übergangswiderstand verursacht.

Nach Silber und Kupfer ist Gold der drittbeste Leiter, der aber nicht anläuft. Nachteil: Gold hält auf Kupfer nicht, weshalb unter die Vergoldung erst mal ein Träger drunter muss, der dann aber wiederum eher suboptimal leitet. Daher greifen einige Hersteller dann direkt lieber zu Rhodium. Das leitet zwar nicht so gut wie Gold,, kommt aber ohne Trägermetall aus. Ich persönlich mag Rhodium auch deshalb lieber, weil es härter ist und sich somit auch nicht ganz so schnell abwetzt. Aber stimmt schon: Gold sieht halt erst mal viel schicker und teurer aus, Endkunden machen sich über solche Dinge (leider) viel zu selten selten einen Kopf.

Auch dann, wenn ein Silberlot mit höchstem Reinheitsgrad verwendet wird? Mein Gedanke: Lötzinn verklettet sich in der Molekularstruktur, während selbst die beste gepresste Verbindung lediglich immer "nur" aufliegt. Der grundsätzlich limitierende Faktor ist bei Lötzinn letztendlich das Zeugs, was da sonst noch so drin ist bzw. mit drin sein muss, um es mit einem Lötkolben überhaupt verflüssigen zu können. Jetzt, wo ich gerade etwas genauer darüber nachdenke: Klar, ab einer gewissen Konzentration kann das theoretisch mehr versauen, als eine nicht vorhandene Verklettung. Somit stellt sich mir die Frage: Was also ist beim reinsten Silberlot beigemischt und in welcher Konzentration?

Auch was das Lot anbelangt, gleiche Einschätzung von mir, was wir da als Silberlot bezeichnen enthält gerade mal 0,3 % Silber, meines jedenfalls, selbst das muss man schon heißer löten, bei noch höherem Silberanteil wird das Löten immer schwieriger, zumal man bei Elektronikbauteilen mit der Hitze vorsichtig sein muss.

Darüber hinaus habe ich wissenschaftliche Untersuchungen gelesen, dass gekrimpte Verbindungen, richtig und mit hohem Druck gemacht zu den besten elektrischen Verbindungen führt. Schade, habe mir die Links leider nicht gespeichert.

Was Netz- und Lautsprecherstecker anbelangt, habe ich mir angewöhnt, sie hin und wieder einfach ein paar Mal aus und ein zu stecken. Das schiebt die Oxidschicht weg, und man hört, dass es wieder besser klingt und es bringt jedes mal eine kleine Freude.

Zuletzt bearbeitet:

Käbele

Well-Known Member

Klingt wirklich interessant. Ich habe die mal angeschrieben und gefragt, was für Materialien bei den Steckverbindungen zum Einsatz kommen. Werde euch berichtenHallo Freunde des gepflegten Stroms und der ultimativen Netzkabel,

da das Thema Schirmung ( und ein möglicher Einfluss auf den Klang) hier ja schon diskutiert wurde: Was ist eigentlich hiervon zu halten?TCI Deutschland: Emerald Constrictor

www.tci-deutschland.de

Soll ohne Geflechtummantelung selbstschirmend und induktionsfrei sein. Für eine verseilte Konstruktion und versilbertes CU scheint mir auch der Preis noch ganz okay zu sein. Lediglich der Stromstecker erinnert mich ein wenig an Fernostware aus der Bucht.

Käbele

Well-Known Member

Es gibt Silberlotstäbe mit 34% Silberanteil, da bist du dann aber mit 710 Crad beim Löten unterwegs, was wir da als Silberlot bezeichnen enthält gerade mal 0,3 % Silber, meines jedenfalls, selbst das muss man schon heißer löten, bei noch höherem Silberanteil wird das Löten immer schwieriger, zumal man bei Elektronikbauteilen mit der Hitze vorsichtig sein muss.

boxenschieber

Well-Known Member

Dann will ich erst gar nicht wissen, was bei den restliche 66% außer Zinn noch so alles drin ist.Es gibt Silberlotstäbe mit 34% Silberanteil

Flohmarkter

Active Member

Hast du mal geschaut wie viel Erdbeeren in einem Erdbeerjoghurt drin sind?Dann will ich erst gar nicht wissen, was bei den restliche 66% außer Zinn noch so alles drin ist.

Ca. 12%, im Vergleich zu Elektronik-Silberlot prozentual also viel zu viel.Hast du mal geschaut wie viel Erdbeeren in einem Erdbeerjoghurt drin sind?

App installieren

So wird die App in iOS installiert

Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.

Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.